भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता पं.दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता एवं मौिलक विचारक थे। देशभर में उनकी जन्मशताब्दी वर्ष (2016-17) के अवसर पर संगोिष्ठयों का आयोजन एवं पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। कमल संदेश में भी हम लगातार उनके द्वारा लिखे गए विचारशील लेखों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां पर हम राष्ट्रीय साप्तािहक पत्रिका ‘पांचजन्य’(1 अक्तूबर, 1949) में प्रकािशत उनके लेख का पुनर्प्रकाशन कर रहे हैं।

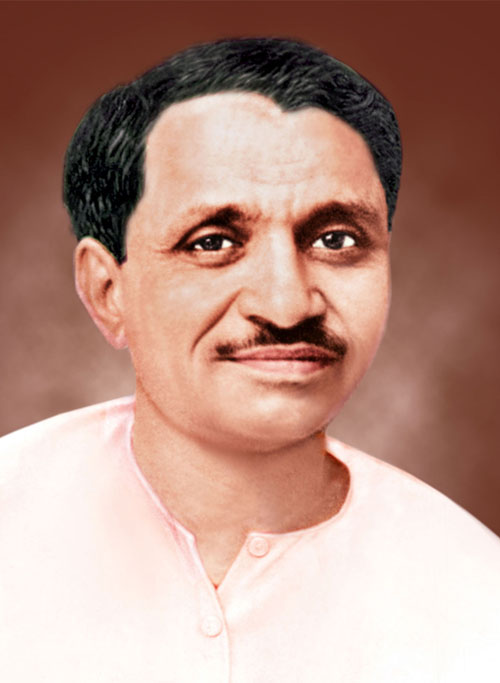

पं.दीनदयाल उपाध्याय

मानव की स्थिति और प्रगति उसकी जयिष्णु और सहिष्णु प्रवृत्ति के सामंजस्य पर ही निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा दूसरों पर प्रभाव डालने की, उन पर विजय पाने की रहती है तथा अपने व्यक्तित्व को प्रभावी एवं विजयी बनाने के लिए वह सतत् प्रयत्नशील रहता है। उसकी दौड़-धूप इसलिए होती रहती है, किंतु इस प्रकार की प्रबल आकांक्षा का परिणाम दूसरों का विनाश एवं इस प्रकार उनके द्वारा होने वाले सत्य के आविष्कार की संभावना भी समाप्त न हो। इसके लिए मानव ने यह भी आवश्यक समझा है कि वह दूसरों के मतों का आदर करें तथा उसे सत्य मानकर चले। इस भावना ने ही सहिष्णुता की प्रवृत्ति को जन्म दिया है।

विश्व में भारतवर्ष अपनी चरम कोटि की सहिष्णुता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम में सहिष्णुता की भावना को बहुत ही निकट भूत में अनुभव किया है तथा जनतंत्र के नाम पर उसका विकास करने का प्रयत्न किया है। फिर भी उसके जीवन में असहिष्णुता इतनी समा गई है कि सहिष्णुता का राग अलापते रहने पर भी किसी न किसी प्रकार असहिष्णुता प्रकट हो ही जाती है। अंग्रेजी, फ्रांसीसियों और डचों की साम्राज्यवादी भावनाएं, एशिया के लोगों पर किए गए अत्याचार, ईसाई धर्म के अतिरिक्त सब धर्मों को ओछा मानकर उनके साथ किया हुआ व्यवहार, अंग्रेजों का श्वेत मानव का बोझा अफ्रीका में हब्शियों एवं अन्य अश्वेतों के लिए बनाए गए कानून, अमेरिका में नीग्रों एवं रेड इंडियनों के प्रति किया गया बरताव तथा जर्मनी, इटली, रूस आदि देशों में उत्पन्न होनेवाली फासिस्ट मनोवृत्ति एवं हर पच्चीस वर्ष के बाद युद्ध इसी असहिष्णु मनोवृत्ति के परिचायक हैं। आज भी पश्चिम में अपने से इतर जातियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है; आज भी वहां के विद्वान यूरोप और अमेरिका को ही विश्व का केंद्र मानकर सारे संसार को उसके हितों के अनुसार नचाना चाहते हैं।

भारत में उसके विपरीत बहुत पहले ही सहिष्णुता की भावना का उदय हो चुका था। दो हजार मील लंबे और दो हजार मील चौड़े भारत की विविध रूपा प्रकृति के अंतर के सत्य का साक्षात्कार कराया। हमने विविधता में एकता की अनुभूति को और उसके परिणामस्वरूप सहिष्णुता की भावना को जन्म दिया। फलत: ज्ञान, कर्म और भाव तीनों ही क्षेत्रों में हमने अपनी सहिष्णुता की मनोवृत्ति का परिचय दिया है। ‘एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ का आदर्श समक्ष रखकर ज्ञान के क्षेत्र में निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादन करके कर्म के क्षेत्र में तथा एक ही ब्रह्म के विविध रूप भिन्न देवताओं को मानकर भक्ति के द्वारा भाव के क्षेत्र में सहिष्णुता की भावना का विकास किया है। सहिष्णुता हमारे जीवन का अंग बन गई है।

आज पश्चिम का जीवन और उसका इतिहास ही प्रमुखतया अपने सम्मुख होने के कारण हमको अपनी सहिष्णुता की सहज प्रवृत्ति पर अभिमान होने लगा है। इतना ही नहीं, सहिष्णुता की भावना पर इतना जोर दिया जाने लगा है कि जीवन की दूसरी आवश्यक प्रवृत्ति अर्थात् जयिष्णु प्रवृत्ति की ओर हमारा दुर्लक्ष्य हो गया है। फलत: सहिष्णुता का अर्थ हो गया है, महत्वाकांक्षा से हीन, दुनिया को हर जाति के सामने झुकते जाना, अपने स्वत्व एवं जीवन को बिलकुल धूल में मिला देना। युद्ध चाहे वह आत्मरक्षार्थ ही क्यों न हो हमारे लिए पाप कार्य हो गया है। सिद्धांत के ऊपर इतना आग्रह हो गया है कि हम को भी चिंता नहीं कर रहे हैं।

वास्तव में सहिष्णुता के समान ही जयिष्णुता का सिद्धांत भी आवश्यक है। यदि यह कहा जाए कि जयिष्णुता अधिक आवश्यक है तो अनुचित नहीं होगा। बिना जयिष्णुता की भावना के कोई समाज न तो जीवित ही रह सकता है और न वह अपने जीवन का विकास ही कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अथवा समाज केवल श्वासोच्छवास के लिए जीवित नहीं रहता, अपितु वह किसी आदर्श के लिए जिंदा रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उस आदर्श की रक्षा के लिए अपने जीवन की परिसमाप्ति भी कर देता है। आदर्शवादी व्यक्तियों ने ही सब प्रकार की कठिनाइयां झेलकर भी संसार को आगे बढ़ाया है। जिनके जीवन में अपने आदर्शों को विजयी बनाने की महत्त्वाकांक्षा है, वे ही संसार के निराशामय वातावरण से ऊपर उठकर कुछ कर पाते हैं तथा दूसरों के लिए प्रकाश पुंज बनाकर मार्गदर्शक हो जाते हैं। दुनिया के नए-नए देशों की खोज करनेवाले, प्रकृति के गुह्यतम सिद्धांतों को ढूंढ़ निकालनेवाले, ब्रह्म और जीवन के अभेद का साक्षात्कार करनेवाले, दु:खी मानवों को शांति और सत्य का उपदेश देने वाले, सबके सब अपने जीवन में एक महत्त्वाकांक्षा लेकर आए और उसे प्राप्त करने के निमित्त ही जीवन भर प्रयत्न करते रहे।

भारतवर्ष ने इस विजिगीषु वृत्ति का महत्त्व सदा ही समझा है और इसलिए विजयादशमी के त्योहारों की योजना की गई है। विजयादशमी हमारी विजयों का स्मारक तथा भावी विजयों का प्रेरक है। यह दिन हमको प्रतिवर्ष यादगार दिलाने आता है कि हमें दुनिया में विजय करनी है। हम पराजय के लिए अथवा उदासीन बनकर केवल ‘अहार निद्रा भय मैथुनच्चु’ तक ही अपने जीवन को सीमित करने के लिए नहीं, अपितु विलय के लिए पैदा हुए हैं।

विजय के लिए सीमोल्लंघन आवश्यक है। आज हमने अपने जीवन की सीमाएं बना रखी हैं। स्वार्थ और अज्ञान के संकुचित दायरे में हमने कूपमंडूक के समान अपने जीवन को सीमित कर दिया है। हमें अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी, जो इन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकता वह विजय भी नहीं प्राप्त कर सकता। सीमोल्लंघन और विजय केवल सेना और शास्त्रास्त्रों से सज होकर शत्रु के राज्य में कूच करके परास्त करने से ही नहीं होती, अपितु विचारों और भावनाओं के जगत् में भी यह विजय प्राप्त की जा सकती है। इस जगत् में भी हमारे अनेक शत्रु हैं जिनको पराजित करके हम अपनी विजय मना सकते हैं।

दुर्गा, रघु, राम और सिद्धार्थ के जीवन की घटनाएं विजयादशमी के साथ संबंद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक ने विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्नता होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति की एकता स्पष्ट है। अत: हमारे जीवन में उनकी सी एकध्येयनिष्ठा तथा अपने जीवन से बाहर निकालकर आदर्श को प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा रही तो हम भी जीवन में विजय प्राप्त कर सकेंगे तथा सच्चे अर्थों में विजयादशमी मना सकेंगे।